| 賞 | 優秀賞/Excellent Award |

| 受賞者 | MIKA YAJIMA ATELIER 染織造形作家 矢島路絵 |

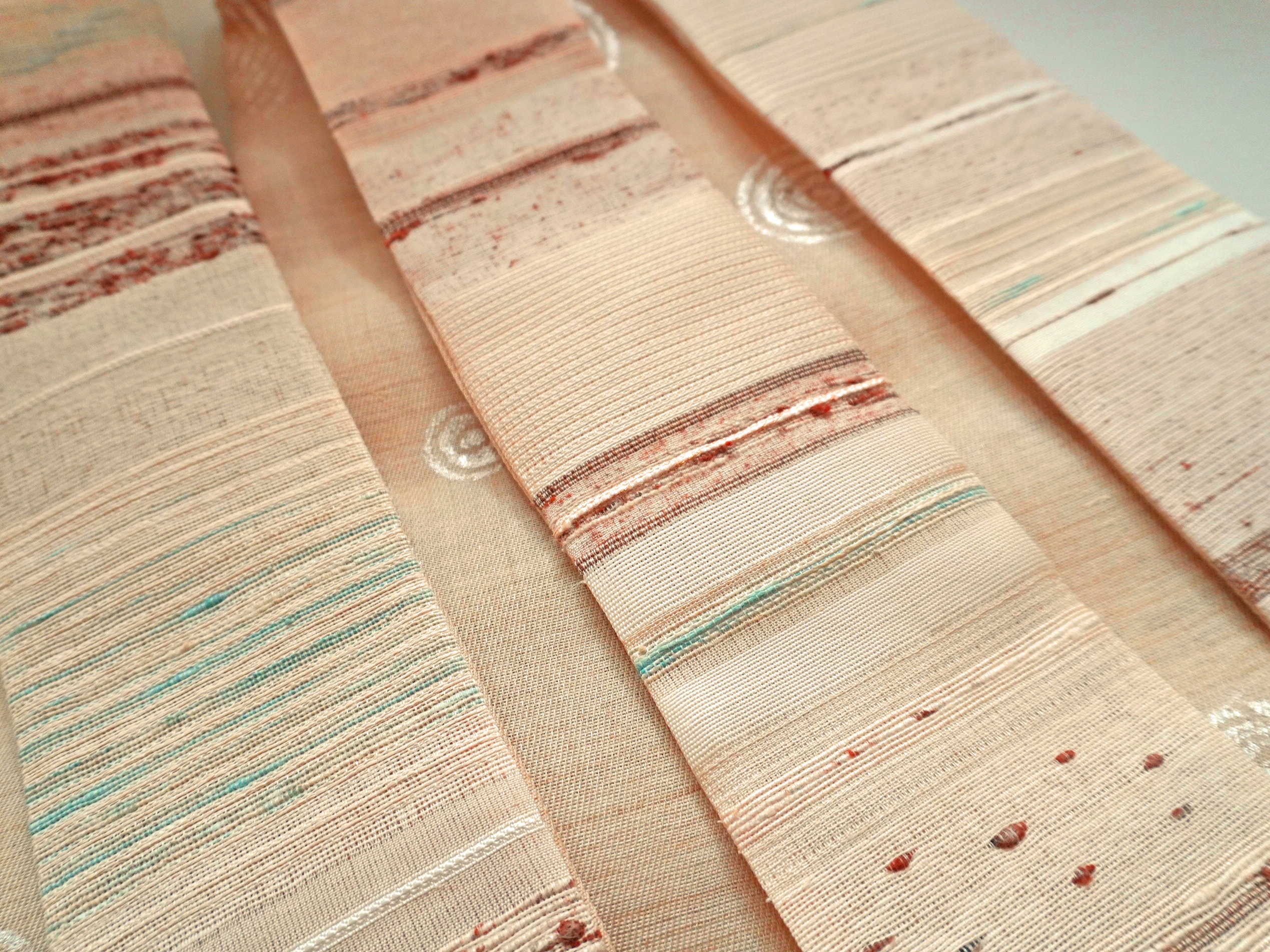

| 衣部門/染織 | SUZUSHI |

作品情報

SUZUSHI

サイズ…名古屋帯/約30-34(W)巾x約380-500(L)長/cm, 袋帯/約30(W)巾x約500(L)長/cm, 角帯/約10(W)巾x約400(L)長/cm

素材…縦糸:未精練絹片撚り / 緯糸:絹きびそ糸、玉糸、玉糸ふい絹、柞蚕糸、特絹糸タッサー糸、真綿紬糸、平巻糸、藍染和紙糸、自家栽培綿花・絹真綿・自家採取ぜんまい綿混合手紡ぎ糸等 / 箔加工:24金箔、白銀・本銀箔 等

絹糸の表面を覆うセリシンを灰ぬき精練して糸を染める工程を経ない糸はつるつると滑り結ぶのも容易ではありません。この未精練の絹糸を経糸に、緯糸には同じ未精練のいろいろな種類の絹糸を織り込むと昔からある ”夏のすずし帯”となります。これに作家が40年前から先祖代々の土地で採り貯めてきたシダ科ぜんまい綿・自家栽培綿花・絹真綿の手紡ぎ糸を織り込み寒暖差の激しい昨今の気候環境に春・夏・秋と長い期間に締められる帯にしてみました。未精練絹糸の張力で形状が保たれ皺になりにくく、染めていない素材そのものの色の為色焼けしない袋帯類はタペストリーとしても使用可能です。

審査委員の講評

富川匡子(株式会社emu(エミュ) 代表取締役社長)

SUZUSHI(すずし)は「生絹」と書く。繭から直接、糸を引き、未精錬(無漂白・無染色)の状態で織り上げるため、固く張りのある生地となるのが特徴。「きぎぬ」とも呼ばれる。本作は経糸に、この未精練の絹糸を用い、緯糸にきびそ、柞(さく)蚕(さん)糸、真綿紬糸、手染めの和紙糸など多種多様な糸を織り込んでいる。そのため、生地表面には天然素材の持つ豊かな表情が現われる。名古屋帯や袋帯として仕立てられた作品には、麻の裏地を貼り、雲(き)母(ら)摺(ずり)のように銀箔の水紋を入れ、アクセントとしている。

テキスタイルのジャンルで活躍する作家が新たな境地を求めて、開拓した新しいシリーズ。聞けば作家は、曾祖母の遺品である織機を蔵で見つけたのをきっかけに、織りの道に入ったという。先祖代々の土地でゼンマイや綿花を育て、糸に撚りあげて織った生地をベースに、タペストリーや樹脂加工を施した立体作品を手掛けてきた。

今回の名古屋帯、袋帯、角帯はいずれも軽量で、文字通り風通しが良く「涼しい」。春夏秋と3シーズン着用できるのも、現代の気候を考慮した作家の提案だ。木綿にも織りのきものにも合い、男性の着姿にも彩りを添えてくれる。手に取り、着用することで、本作の美がいっそう活き活きと感じられるだろう。

プロフィール

MIKA YAJIMA ATELIER 染織造形作家 矢島路絵

染織・ファイバーアーティスト矢島路絵は独立時より糸に関わる素材を中心に、織物・ノッテイング・コラージュ・樹脂加工成形等の様々な技法素材を組み合わせ、平面・立体を問わずホテルや企業ビル、航空会社ラウンジ等、建築空間へのオーダーアートワークを手掛けてきました。細い糸と金属、軽きものと重きもの、

柔らかさと硬さ、相反するパラドックス的な素材のコンビネーションが作家の特徴です。

2006年以降、よりメッセージ性のあるインスタレーションを数回行った後、近年は大学時代より続けてきたぜんまい綿・芭蕉・葛等、自家栽培・自家採取の植物繊維素材や伝統的織物技術を基に、機械やデジタル、Alでは出来ない民芸染織素材を現代アートへ変容させる試みに 焦点を当て、一貫したテーマを基に染織に係る多様な技法や素材のバリエーションを組み合わせタペストリー、フレームワーク、インスタレーション、ミックスド・メディアさまざまな表現スタイルのバリエーションに挑戦しています。

◆受賞者ホームページ

HP:http://mikayajima.com

Instagram:https://www.instagram.com/mika_yajima_atelier/

◆受賞コメント

幼かった頃、庭の植木の葉や茎をちぎってはその皮を剥ぎ葉脈を見ては観察していました。繋いだり撚ったり、爪に染み付く緑の樹液、最後残る葉っぱの芯、今でもその繊維の感触を明確に覚えています。美術大学在籍中に実家の蔵で曽祖母の機織りの道具を偶然見つけ、機織りの祀りごとを大切にしながら一族を守ってきたその軌跡を辿るうち、昔はどこの家でも受け継がれてきた機織りの伝統的手法や素材を使いながら何か新しい表現を試みるアーティストを目指したいと思いました。習ったことがないことでも自然に手先が動く.. そこには会ったこともない先祖とのDNA遺伝子-螺旋の記憶があるかのようです。