| 賞 | 奨励賞/Incentive Award |

| 受賞者 | 陶芸家 齋藤まゆ |

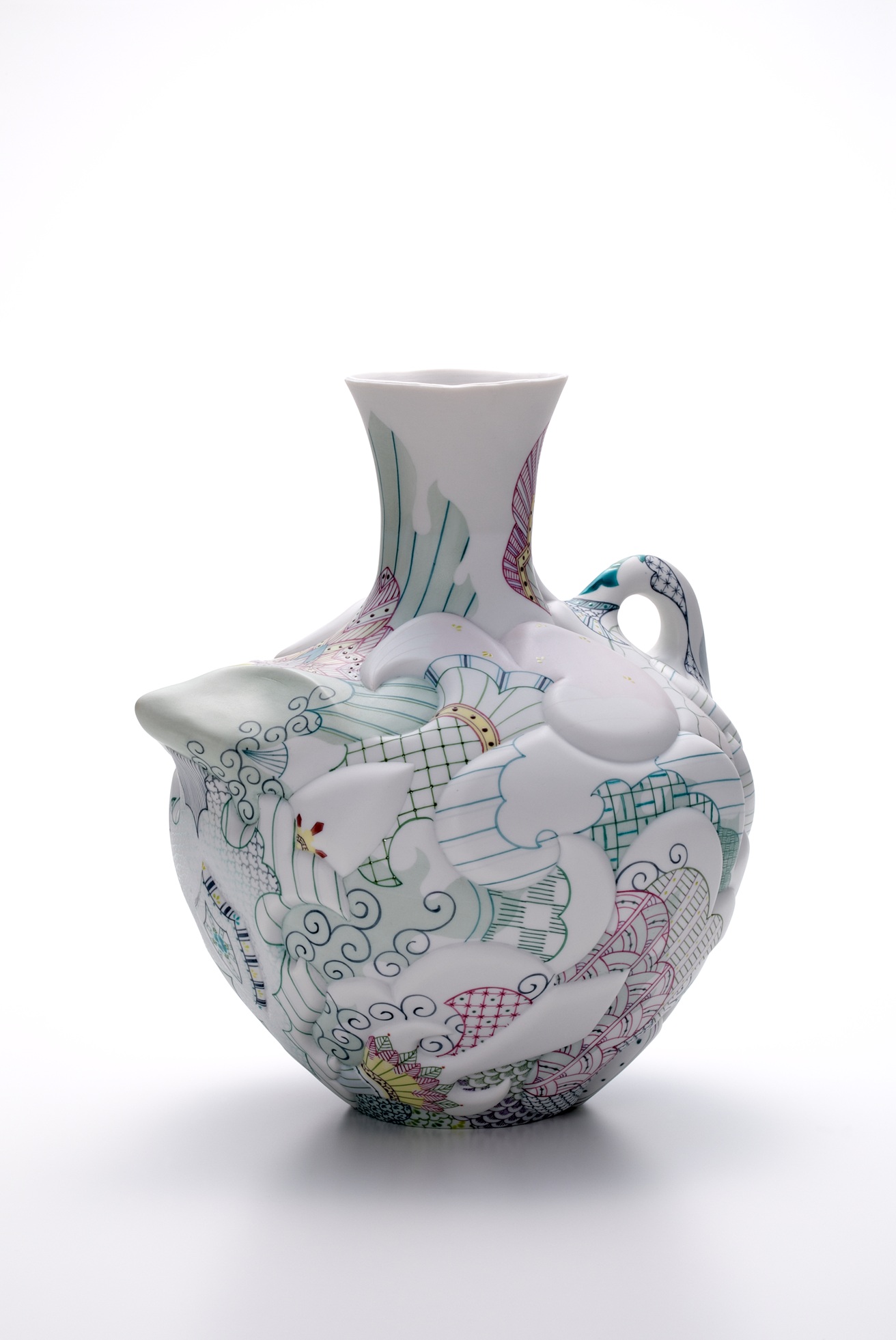

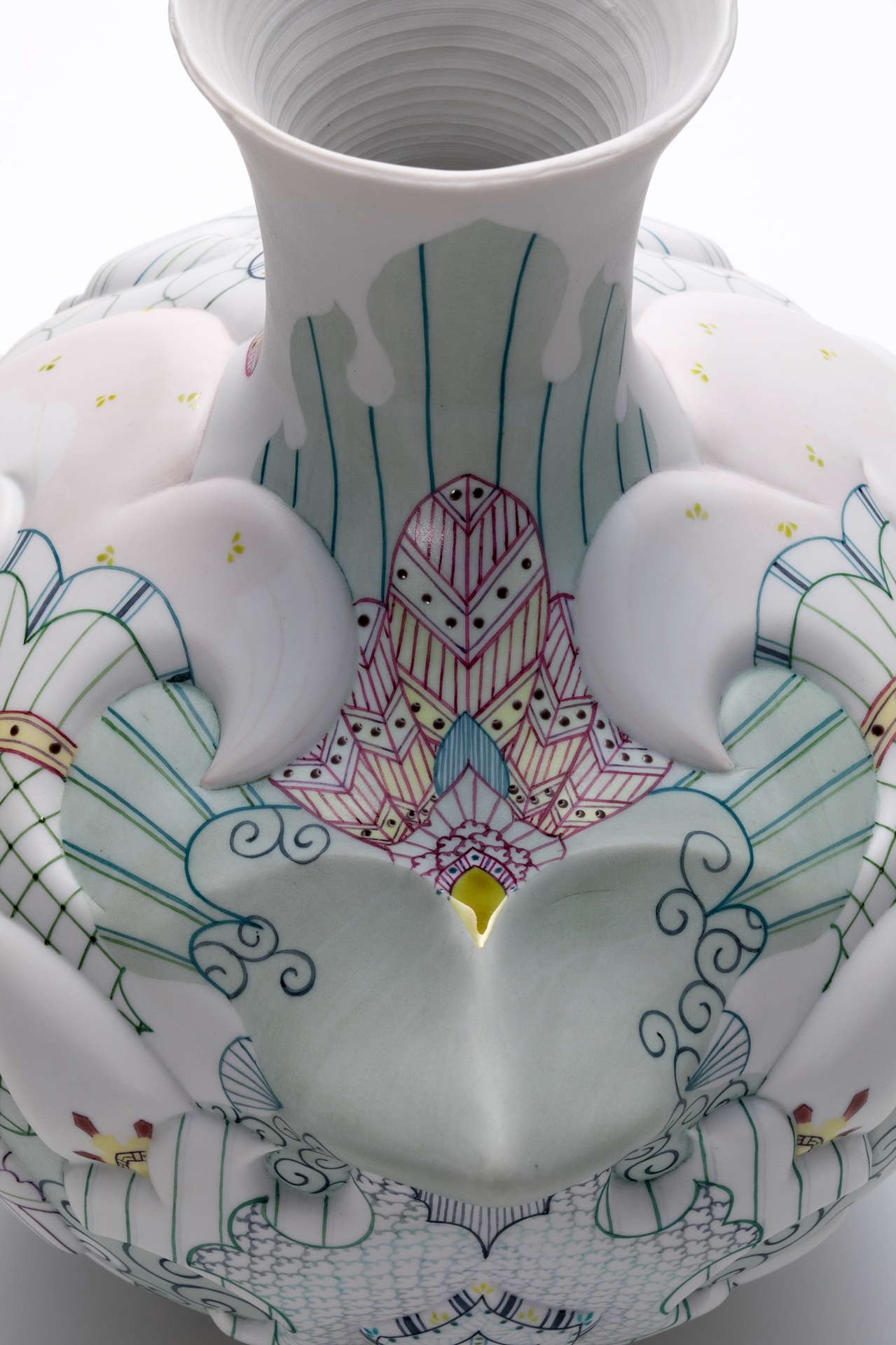

| 工芸・美術部門/陶磁 | 起源 |

作品情報

起源

サイズ…大:W214 D195 H241(mm)

素材…磁土・上絵具

器とは本来、何かを盛る・容器=道具として使われてきたものですが、古来九谷では器に絵を施してきていました。縄文土器も装飾で覆われています。人々はうつわを単なる道具としてだけではなく、そこに飾りを施すことで暮らしや自然への畏敬の念、自らのアイデンティティーを発露していたように思います。粘土は有形自在の素材です。柔らかく、生き物のように私の手の動きと感覚を細部にまで察知しカタチとして残してゆきます。私は主に轆轤成形でベースとなる体を作り、模様を刻むように彫り込んでいきます。高温で焼かれた体は白く、磨くことで鈍い光を帯びます。釉薬は使わず、土そのものの白さを大切にしています。私はそのカタチに呼応するように色で加飾していきます。目の中で面と線が織りなす色彩の交差によりそこにひとつの空間が生まれ、それは私に無限の広がりを感じさせます。作品にはある種の命のようなエネルギーが宿っているように感じる時があります。それは鳥のような、魚のような、山羊のような、何かの微生物のような、無の中から有が生まれ、それらが明るい未来へと続いて行くことを願って制作しています。

審査委員の講評

秋元雄史(東京藝術大学名誉教授 美術評論家)

陶芸の作品タイトル「起源」が奨励賞に選出された。九谷の白磁に上絵付という伝統技法を現代的な視点から再解釈して、独自の造形理論に則ってデザインし、作品化する。造形の現代性とそれを作り出す技術力がこの作者の特徴である。装飾は九谷焼を特徴付ける特質というだけでなく、工芸全体にまで広がる重要なものである。その点を踏まえて、縄文時代から続く装飾の歴史に想いを馳せつつ、用途性と機能性を併せ持った独自の生命感溢れるデザインを考案している。作品は時に生き物のような生命感を発する。「起源」は装飾の歴史を振り返りつつ、日本の焼き物のルーツである縄文土器に見られる装飾性から連想して付けられたタイトルであろう。独特の有機的な形態と模様が特徴である。

形態は作者の重要視する点であるが、納得のいく形をつくるために轆轤整形、手びねり、削り出しと技法を駆使して形を追求する。九谷焼の特徴は上絵付けの妙にあるが、作者はある意味では、形態作りによって、上絵付けの方向づけまでしていくようだ。作者本人も「私はそのカタチに呼応するように色で加飾していきます」という。

九谷焼の現代化と装飾の可能性を切り開いている作家である。

プロフィール

陶芸家 齋藤まゆ

東京都生まれ

東京家政大学卒業

石川県九谷焼技術研修所卒業

金沢卯辰山工芸工房修了

石川県小松市在住

◆<受賞歴>

2014 「陶芸現象」展 (茨城県陶芸美術館/茨城)

「世界とつながる本当の方法」展(岐阜県現代陶芸美術館/岐阜)

2015 第10回 パラミタ陶芸大賞展 大賞受賞(パラミタ陶芸美術館/ 三重)

2017 「現代の茶陶」展 (茨城県陶芸美術館/茨城)

2018 特別展「現代九谷焼の旗手たち」展(富山市佐藤記念美術館/富山)

第74回 金沢市工芸展 金沢市工芸協会会長奨励賞

2019 明治150年特別展 「若き陶芸家たちの冒険」展(錦窯展示館/石川)

2021 「タイル考」展(多治見市モザイクタイルミュージアム/岐阜)

笠間陶芸大賞展 審査員特別賞(花里麻理賞)受賞(茨城県陶芸美術館/茨城)

「刻む」展(九谷焼美術館・五彩館/石川)

2022 第45回伝統九谷焼工芸展 奨励賞

「北海道陶芸の変遷vol.2 ~現代陶芸の今~」(札幌芸術の森美術館/北海道)

2023 「旬の工芸 技の狂宴」(緑ヶ丘美術館/奈良)

第63回石川の伝統工芸展 入選

2025 第11回菊池ビエンナーレ 陶芸の現在 入選

◆受賞者ホームページ

Instagram:mayusaito.ceramic

Facebook:mayu.saito.9028

◆受賞コメント

作品のみならず私の作陶において評価をして頂き、今回、このような機会を下さつたことは私にはとても心強いものとなります。これからも自分を信じて制作に励みたいと思っています。深く感謝致します。ありがとうございました。